論点

公益通報者保護法では、第二条で、「公益通報」が定義されていますが、この定義の中に「不正の目的でなく」という条件が存在します。

(定義)

第二条 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報することをいう。

不正の目的であれば、公益通報ではありません。

この「不正の目的の有無」を判断する権限が誰にあるのか、というのが、当ページの論点です。

考察

一次的には事業者が判断して良い

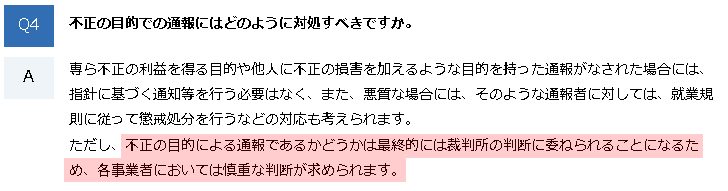

消費者庁「事業者における通報対応に関するQ&A」には、「不正の目的による通報であるかどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられることになるため、各事業者においては慎重な判断が求められます。」と記載があります。

「各事業者においては慎重な判断が求められます。」とあるので、一次的には事業者が判断して良いことが分かります。

事業者の判断に不服がある場合、通報者が裁判に訴えることができるというのが、法の建付けです。

つまり、第三者ではなく当事者がお互いに判断し、争いがあれば裁判所が最終的な判断を下します。

兵庫県文書問題にあてはめると

兵庫県告発文書の場合は、

- 兵庫県が「不正な目的なので公益通報ではない」と判断し、渡瀬元県民局長を懲戒処分

- 渡瀬元県民局長は、不服があれば兵庫県を訴える権利があったが、訴えなかった

これにより、「公益通報ではないこと」が法的に確定していると解釈できます。

(参考)片山副知事は「不正の目的」と判断していた

○長岡壯壽委員

私のほうから質問させていただきます。3月27日午前9時半のことをお聞きします。少し要約しますと、元西播磨県民局長の出した内部告発が真実と理解しています。元西播磨県民局長は真実だと理解しています。何が真実で何が真実でないかを調べていただきたいと片山元副知事に要請しています。このときは小橋当時部長も同席されています。その3人のときに、片山元副知事は公益通報者保護法の意識をしてなかったと答えられましたけど、存在はご存知でしたか。

○証人 片山安孝

それは公益通報者保護法ということの存在は認識はしております。

○長岡壯壽委員

そのときにその法律の適用については意識がなかったということ。

○証人 片山安孝

いや、そうではなくて、公益通報者保護法のまず第一番の入り口であります不正な目的の行為については対象としないということがありましたので。これは不正な目的の行為であるので、対象とならないと私は思っておりました。

○長岡壯壽委員

それは、小橋部長とはその話合いはされましたか。

○証人 片山安孝

そういうふうに話はしました。

○長岡壯壽委員

不正の意図があるというのは、先ほどのクーデター云々のお話からでしょうか。

○証人 片山安孝

そのとおりです。

9/6百条委員会の議事録全文は、以下リンク先に掲載。