※当ブログには広告を掲載しています。

当ページの概要

2024年度、兵庫県は、文書問題に関連する第三者委員会を3つ立ち上げた。(情報ソース:2025/2/12朝日新聞)

- 告発文書の内容について真偽の調査

- 前総務部長が公用パソコン内の私的情報を県議らに漏洩した疑惑の調査

- 週刊文春や立花孝志氏らによる県庁情報の拡散に関する情報漏洩の調査

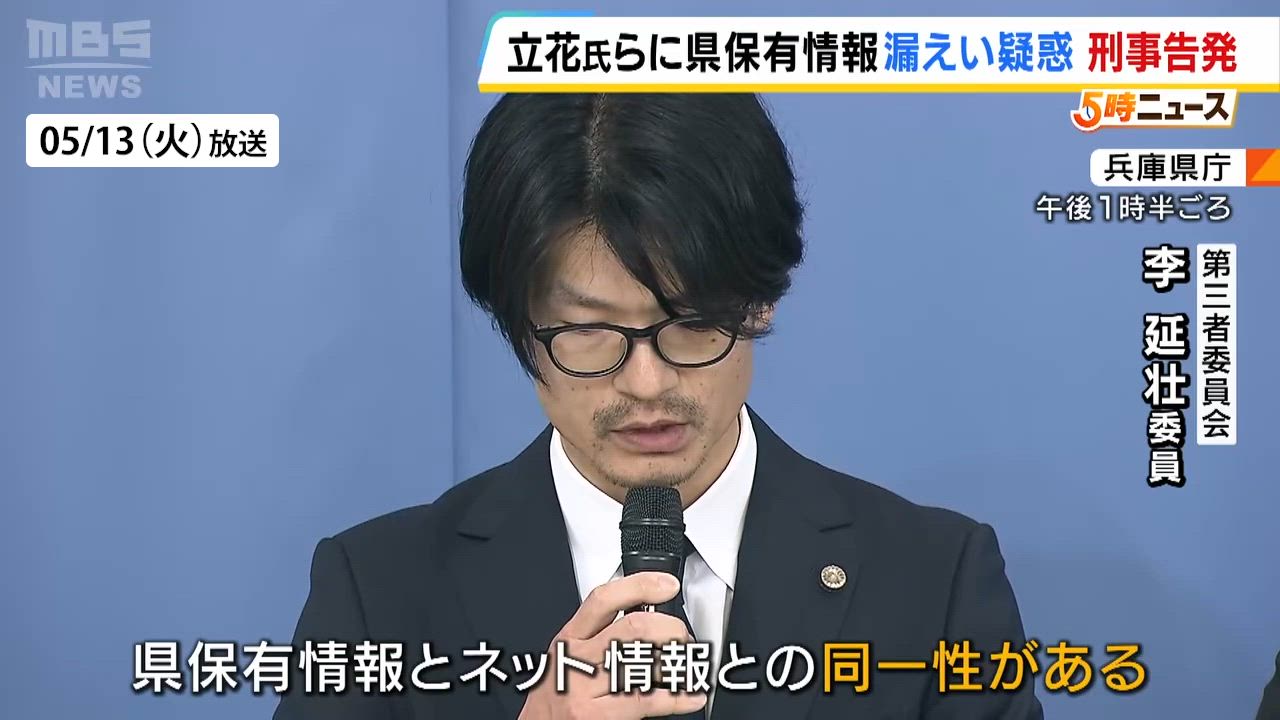

上記「3」の「週刊文春や立花孝志氏らが公開した県庁内部情報」の漏洩に関する調査結果報告書が、2025/5/13に公開され、これらの公開データが県保有データと同一とみられることが確認された。

当ページは、この調査結果報告書に関する資料を掲載する。

なお、不鮮明な画像として提供されている公式資料と比べ、可読性・検索性を高めている。また、報告書が参照している外部資料には可能な限り該当資料へのリンクを設定し、理解を助ける作りとしている。

情報漏えい調査の第三者調査委員会報告書

当第三者委員会が公開した調査結果報告資料は、3つのファイルに分かれている。

- 「第三者調査委員会調査報告書の公表及び今後の県の対応について」(1ページ)

- 「第1段階調査報告書(公表版)」(36ページ)

- 「第2段階調査報告書(公表版)」(11ページ)

当ページでは、3ファイルそれぞれについて文字起こしを掲載する。

第三者調査委員会調査報告書の公表及び今後の県の対応について

1 県保有情報の漏えい指摘に係る調査報告書の結論

- 「県保有情報」と「ネット上の情報」は同⼀の可能性が⾼いこと

- 漏えいが公益通報に該当しないこと

- 漏えいさせた者は不明

2 県の対応

- 地⽅公務員法上の守秘義務違反の疑いがあるとして、本⽇県警に告発状を提出

- 調査報告書の内容を踏まえ、情報セキュリティ対策等を実施

3 調査報告書の公表

別添資料のとおり公表(県HPにも本⽇公開)

第1段階調査報告書(公表版)

県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する

第三者調査委員会

委員長 弁護士 工藤涼二

委員 弁護士 中村真

委員 弁護士 李延壮

補助委員 弁護士 辻のぼる

はじめに

インターネットでの動画配信及びSNS並びに報道において、兵庫県(以下、「県」という。)が保有していたと思われる情報であって外部へ漏えいした可能性が指摘されるもの(以下、「ネット情報」という。)が複数存在するとともに、動画配信者が、ネット情報の外部への持出は公益通報者保護法(平成16年法律第122号)において不利益な取扱が禁止される公益通報に該当するとの主張を行っていること(以下、「本件事案」という。)から、兵庫県及びその組織・職員から独立した中立・公正な弁護士として兵庫県弁護士会から推薦された3名の委員及び委員長によって選任された1名の補助委員で構成される当委員会は、令和7年1月7日、兵庫県より依頼を受け、「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者による調査実施要綱」(以下、「本件要綱」という。)に基づき、本件要綱別表に掲げるネット情報に関して、調査にあたってきた。

本報告書は、本件要綱第2条1項1号に定める「第1段階調査」(ア ネット情報が、県が保有していた情報と同一のものであるかについての調査(以下、「本件同一性調査」という)、イ ネット情報を外部に持ち出すことが、公益通報者保護法にいて不利益な取扱いが禁止される公益通報に該当するかの判断(以下、「本件公益通報該当性判断」という。)について、その調査結果をまとめたものである。

目次

- 調査の結論 5

- 1 本件同一性調査について 5

- 2 本件公益通報該当性判断について 5

- 結論に至る理由 6

- 第1 当委員会の構成等 ………6

- 1 当委員会の構成及び兵庫県との利害関係がないこと 6

- 2 当委員会の趣旨・目的 6

- 3 調査対象の慨要 6

- 4 当委員会の独立性 6

- 第2 第三者委員会開催状況及び調査の概要 ………7

- 1 本調査実施要綱の概略 7

- 2 調査報告に関する留保事項 7

- 3 委員会測催状況及び議事・調査概要 8

- 第3 本件同一性調査の判断及び理由 ………9

- 1 はじめに 9

- 2 ネット情報と対照した県保有情報 10

- 3 同一性の有無に閲する判断及び理由 10

- (1) 令和6年8月23日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の片山元副知事による元西播磨県民局長事情聴取の音声データ 10

- (2) 令和6年8月28日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の調査実施手順書 (3班体制)の内容 10

- (3) 令和6年8月30日付け週刊文春電子版で報道された令和6年2月12日付け及び同月 13日付け 県職員 (1名)の転出先候補資料 11

- (4) 令和6年9月1日付け週刊文春電子版で報道された①令和6年3月26日付け元西播磨県民局長処遇と今後の調査方針案、②(ア)同月 27日の記者レク結果、(イ)知事定例記者会見想定QA、(ウ)斉藤知事が自ら作成したメモ 11

- (5) 令和6年9月2日付け週刊文春電子版で報道された①3月27日の元西播磨県民局長辞令交付時の音声デーク並びに当時の様子及び発言に関するメモ、②3月28日の元西播磨県民局長が職員局長に送ったメール(写真)、③3月27日のさわやか提案箱投書 13

- (6) 令和6年9月4日付け週刊文春電子版で報道された令和6年4月2日付けアイアン経緯報告書 14

- (7) 令和6年11月29日A(立花)氏の YouTube 及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの) 15

- (8) 令和6年11月30日B(丸山)氏の YouTube 及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの) 16

- (9) 令和6年12月1日A(立花)氏のXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイルの内容が表示されたもの) 17

- (10) 令和 6年 12月11日B(丸山)氏の YouTube に投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイル名及びフォルダ名並びにファイルのプロパティが表示されたもの) 18

- 4 本件同一性調査の結論 18

- 第4 公益通報該当性の検討………19

- 1 公益通報の要件 19

- 2 ①法定の者による通報であること(通報者要件) 19

- (1) 前提 19

- (2) 各ネット情報についての検討 19

- 3 ②通報者の役務提供先における事実に係る通報であること(役務提供先要件) 20

- (1) 前提 20

- (2) 各ネット情報についての検討 20

- 4 ③不正の目的による通報ではないこと(非不正目的要件) 20

- (1) 前提 21

- (2) 各ネット情報についての検討 21

- 5 ④法定の内容の通報であること(通報対象事実要件) 24

- (1) 前提 24

- (2) 各ネット情報についての検討 25

- 6 ⑤現在性または切迫性があること(現在性・切迫性要件) 32

- (I) 前提 32

- (2) 各ネット情報についての検討 32

- 7 ⑥法定の通報先への通報であること(通報先要件) 32

- (I) 前提 33

- (2) 各ネット情報についての検討 33

- 8 ⑦通報であること(通報性要件) 34

- (1) 前提 34

- (2) 各ネット情報についての検討 35

- 9 公益通報該当性についての小括 35

- 第5 結語………35

- 第1 当委員会の構成等 ………6

調査の結論

1 本件同一性調査について

本件要綱別表兼資料一覧表記載【1】ないし【10】のネット情報は、同表記載【1】ないし【10】の県保有情報とそれぞれ同一のものと認められる。

2 本件公益通報該当性判断について

本件要綱別表兼資料一覧表記載【1】ないし【10】のネット情報を外部に持ち出すことは、いずれも公益通報者保護法において不利益な取扱が禁止される公益通報に該当しない。

結論に至る理由

第1 当委員会の構成等

1 当委員会の構成及び兵庫県との利害関係がないこと

当委員会の構成は、以下のとおりである。

- 委員長 工藤涼二(<どう法律事務所弁護士)

- 委員 中村真(方円法律事務所弁護士)

- 委員 李延壮(神戸海道法律事務所弁護士)

- 補助委員 辻のぼる(神戸NT法律事務所弁護士)

なお、当委員会の上記構成員は、いずれも兵庫県より委員となる弁護士の推薦の依頼を受けた兵庫県弁護士会において、調査対象と目される関係者との利益相反関係がないことを確認した上で選任されたものであり、兵庫県及びその職員並びに本調査の対象者等関係者と事実上ないし法律上の利害関係を有しない。

補助委員は、本件事案の調査に必要な情報工学の知見を有することから委員長において選任したが、選任に際しては委員と同様に兵庫県及びその職員並びに本調査の対象者等関係者と事実上ないし法律上の利害関係を有しないことを確認した。

2 当委員会の趣旨・目的

インターネットでの動画配信及びSNS並びに報道において、兵庫県(以下、「県」という。)が保有していたと思われる情報であって外部へ漏えいした可能性が指摘されるもの(以下、「ネット情報」という。)が複数存在するとともに、動画配信者が、ネット情報の外部への持出は公益通報者保護法(平成16年法律第122号)において不利益な取扱が禁止される公益通報に該当するとの主張を行っていること(以下、「本件事案」という。)から、兵庫県は、上記情報淵えいの事実の存否等を客観的かつ中立公正な形で確認するため当委員会を設置した。

当委員会が委託された事項は、以下のとおりである。

インターネット等において県が保有していたと思われる情報であって外部へ漏えいした可能性が指摘されるもの(以下「ネット情報」という。)が複数存在すること等を踏まえた当該情報と県が保有していた情報の同一性に関する調査その他の調査

3 調査対象の概要

本報告書末尾に添付の本件要綱別表兼資料一覧表のとおりである。

4 当委員会の独立性

当委員会は、その独立性を確保し、客観的かつ信頼性の高い調査を実現するため、兵庫県より調査の委託を受けるに当たり、当委員会の活動、独立性について、兵庫県作成の「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者による調査実施要綱」及び日本弁護士連合会の2021年3月19日付「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」の規定、並びに各組織の不祥事における第三者委員会の調査事案に共通する一般的な内容として同指針が前提とする日本弁護士連合会の2010年7月15日付作成・同年12月17日改定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に従い、概要、以下の事項を合意した。

①起案権の専属

調査報告書の起案権は、当委員会に専属する。

②調査報告害の記載内容

当委員会は、調査により判明した事実とその評価を、兵庫県に不利となる場合であっても、調査報告書に記載する。

③調査報告書の事前非開示

当委員会は、調査報告書提出前に、その全部又は一部を兵庫県に開示しない。

④資料等の処分権

当委員会が調査の過程で収集した資料等については、原則として、当委員会が処分権を専有する。

⑤利害関係

兵庫県と利害関係を有する者は、委員に就任することができない。

第2 第三者委員会開催状況及び調査の概要

1 本調査実施要綱の概略

本調査実施要綱においては、調査対象が第1段階調査と第2段階調査に区分され、第1段階調査においては、さらに「ア ネット情報が、県が保有していた情報と同ーのものであるかについての調査」(同一性調査)、「イ ネット情報を外部に持ち出すことが、公益通報者保護法において不利益な取扱いが禁止される公益通報に該当するかの判断」(公益通報該当性調査)に区分されている。

この点、公益通報該当性調査は同一性調査において同一性が肯定されることが前提となっていると解される。

また、公益通報に関し、事業者において通報者の探索が行われることを防止する責務を負うとされていることから(指針*1 第4の2 (2) 参照)、第2段階調査は、第1段階調査において、各ネット情報ごとに、公益通報該当性が否定された場合に行うものとされている(調査実施要綱第2条2項)。

*1「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に某づぎ事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」。以下「指針」として引用する。

2 調査報告に関する留保事項

第1段階調査においては、後掲のとおり、流出したとされる情報(ネット情報)は特定されているものの、それが誰から誰に対して提供されたのか、どのような目的で提供されたのか、提供に際し何らかの周辺情報や法令違反に関する事実の指摘を伴ったのかについて、客観的事実関係が不明である*2。これらは、特に公益通報該当性の検討において、公益通報の要件たる公益通報者、通報先、「通報」及び通報対象事実の存否の判断において極めて重要な要索であるほか、公益通報該当性調査においては「ネット情報を外部に持ち出す」行為の具体的内容を構成する事実である。

もっとも、本調査実施要綱において設定された公益通報該当性調査の内容は前記のとおり「イ ネット情報を外部に持ち出すことが、公益通報者保護法において不利益な取扱いが禁止される公益通報に該当するかの判断」とのみ特定されていることから、当委員会の調査においては、以下の各要件充足性の検討の中で指摘・設定するとおり、判断に必要な限りで各ネット情報から推察される合理的な仮定を置いた上で、公益通報者保護法において不利益な取扱いが禁止される公益通報に該当する可能性の有無について意見を呈するものである*3。

なお、当然のことながら、今後の調査ないし現れた事実において、当委員会の調査において不明であった前記情報(公益通報者、通報先、「通報」及び通報対象事実)に閲する事実・情報が明らかとなった場合、その内容が公益通報該当性に閲して異なる結論を導く可能性があることも付言しておく。

*2 なお、後掲のとおり、A(立花)氏、B(丸山)氏の公開した情報については、それぞれの YouTube 動画中で情報提供者の属性や提供のルート、提供の趣旨等について一定程度言及がなされており、それらは本調査においても参照すべき情報である。

*3 また、調査対象において「公益通報者保護法において不利益な取扱いが禁止される公益通報に該当するかの判断」との限定が付されていることから、同法の適用とは区別される労働法規ないし民事法上の適用の問題は調査対象に含まれない。

3 委員会開催状況及び議事・調査概要

当委員会の開催状況及び議事の概要並びに実施した調査の概要は次のとおりである。

① 第1回(令和7年1月10日午後6時.くどう法律事務所)

調査方針、調査方法の検討ほか。

② 第2回(令和7年1月21日午後6時.くどう法律事務所)

同一性確認の方法、画像資料の検討ほか。

③ 第3回(令和7年2月4日午前10時・県庁西館会議室)

人事課から元西播磨県民局長の公用PC及び同PC内のデータについての説明の聴取、(※省略)にコピーしたデータの保存状況の確認、県庁のシステム管理状況についての説明ほか。

④ 第4回(令和7年2月6日午後1時・県庁2号館人事課長室)

人事課共有フォルダにおける元西播磨県民局長の公用PCからコピーした情報の管理状況の確認、人事課内の公用PC及びモニターの確認ほか。

⑤ 第5回(令和7年2月6日午後6時)

調査結果の確認、今後の調査対象及び進行について協議。

⑥ 第6回(令和7年2月19日午前10時・県庁1号館収用委員会事務局会議室)

デジタル改革課からのデータの受領及びサマリーデータの説明の聴取、更新前の人事課公用PCの確認ほか。

⑦ 第7回(令和7年2月27日午前9時30分・神戸NT法律事務所)

デジタル改革課から提供されたデータの分析結果の確認、調査方針の検討。

⑧ 第8回(令和7年3月4日午前9時30分・兵庫県庁1号館収用委員会事務局会議室)

デジタル改革課からの追加デークの受領及びサマリーデータの説明の聴取、更新前のC氏の公用PCの確認ほか。

⑨ 第9回(令和7年3月5日午後5時・神戸NT法律事務所)

デジタル改革課から迫加で提供されたデータの確認、報告害作成方針の確認ほか。

⑩ 第10回(令和7年3月88午前10時・ウェブ会議)

追加の調査・照会の実施について協議。

⑪ 第11回(令和7年3月12 B午後4時30分・神戸市教育会館20 1号会議室)

同一性確認及び公益通報該当性についての意見交換ほか。

⑫ 第12回(令和7年3月14日午後4時・兵庫県庁1号館収用委員会事務局会議室)

デジタル改革課からの追加データの受領及びサマリーデータの説明の聴取、D氏の聴取及びUSBメモリの確認ほか。

⑬ 第13回(令和7年3月18日午後3時10分・神戸駅前研修センター)

E氏の聴取の実施、追加調査の実施及び進行方法について協議。

⑭ 第14回(令和7年3月18日午後5時・神戸NT法律事務所)

調査報告書案の検討、追加デークの提供依頼について協議。

⑮ 第15回(令和7年3月24日午後1時・神戸NT法律事務所)

調査報告書案の検討、修正。

⑯ 第16回(令和7年3月26日午前11時・神戸NT法律事務所)

調査報告書案の検討、修正。

第3 本件同一性調査の判断及び理由

1 はじめに

情報漏えい事案に対するデジタル・フォレンジックにおける証拠保全では、同一性の検証とは、対象となるデータの複製元及び複製先に対し、完全(物理)複製実施時にハッシュ値の算出を行うなど、証拠となる情報自体の同一性を検証することとされている(「証拠保全ガイドライン第9版」特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会「証拠保全ガイドライン」改訂ワーキンググループ参照)。

しかし、本件では、ネット情報(複製先)そのものの入手が困難であるため、データに表示された意味内容の同一性の確認をもって、同一性の検証とする。県保有情報(複製元)は、一般に公開されることなく、県のサーバに保存され、アクセス権限を有する者は限定されているところ、県保有情報とネット情報との意味内容の同一性が確認できれば、ネット情報は、県保有情報が漏えいしたものであると推認される。

情報淵えいの事実の存否等を確認するという本件調査の目的は、意味内容の同一性を確認することで達成できると判断する。

2 ネット情報と対照した県保有情報

本件事案において流出が疑われる県保有情報の内、週刊文春電子版に掲載された各ネット情報(音声データ、文書、写真)は、いずれも人事課共有フォルダ【副課長のフォルダ】内に保存されていたものであるから、前記【副課長のフォルダ】内の情報と対照した。

A(立花)氏のYouTube及びX、B(丸山)氏のYouTubeに投稿された元西播磨県民局長の私的情報(以下、「本件私的情報」という。)は、①元西播磨県民局長の公用PC内に保存されていたもの、②人事課において前記①からコピーし、前記【副課長のフォルダ】内に保存されていたもののいずれかである可能性がある。情報の意味内容は、いずれも同一であるところ、ネット情報から一部確認できるファイル更新日時が県保有情報の更新日時と一致していること(元西播磨県民局長の公用P Cから暗号化して取り出したデータを人事課長において復号した日時とネット情報のファイル更新日時が一致していることを指すが、この点については別に詳述する。)から、前記②の可能性が高いと考えられるため、特に断りがない限り、前記②の情報と対照した。

3 同一性の有無に関する判断及び理由

(1) 令和6年8月23日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の片山元副知事による元西播磨県民局長事惜聴取の音声データ(参考:8/23週刊文春)(関連ページ:3/25渡瀬県民局長聴取音声)

ア 結論

同一性あり

イ 資料

① 県保有情報

県人事課保管にかかる録音データの反訳(資料1)

② ネット情報

令和6年8月23日付け週刊文春電子版掲載の肯声データの反訳(資料1)

ウ 理由

上記②は上記①の一部を編集・加工したものと思われる。上記①及び②を反訳し、記載内容の一部を比較したところ、ネット情報では一部に電子音による処理がなされている点を除ぎ、同一の意味内容の発言が収録されていることが認められる(資料1)。

また、実際に上記①及び②の音源を再生したところ、音声の明瞭さには違いがあるものの、発言内容は一致しており、発言者の声質も酷似している。

(2) 令和6年8月28日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の調査実施手順書 (3班体制)の内容(参考:8/28週刊文春)(関連ページ:3/25庁内調査手順)

ア 結論

同一性あり

イ 対照した資料

① 県保有情報

令和6年3月25日付け庁内調査手順(資料2)

② ネット情報

令和6年8月28日付け週刊文春電子版の引用部分(資料3)

ウ 理由

上記②の引用部分では〈午前10時半に、各班一斉に訪問し、調査淵始〉、〈周囲の職員に対しては、訪問の目的は「近くに来たので寄っただけ」と伝える〉、〈事情聴取に当たっては、「記録のために、ICレコーダーで録音させてもらう」と告げる〉、〈一時的な不在の場合は、待機する〉と記載されている。

これらの記載は、上記①の記載(具体的な内容は省略。以下同じ。)と、それぞれ同一の意味内容を含んでおり、記載の順序も一致している。

(3) 令和6年8月30日付け週刊文春電子版で報道された令和6年2月12日付け及び同月13日付け県職員 (1名)の転出先候補資料(参考:8/30週刊文春)

ア 結論

いずれも同一性あり

イ 対照した資料

① 県保有情報

(ア)令和 6年2月12日付け転出候補先(案)(資料4の1)

(イ)令和 6年2月13日付け転出候補先(案)(資料4の2)

② ネット情報

いずれも令和6年8月30日付け週刊文春電子版(資料5)に掲載された

(ア)令和 6年2月12日付け転出候補先(案)写真

(イ)令和 6年2月13日付け転出候補先(案)写真

ウ 理由

画像を比較対照すると、上記① (ア)と② (ア)、上記① (イ)と② (イ)のそれぞれにおいて、同一の形式・体裁で、同一の意味内容が記載されていることが認められる。

(4) 令和6年9月1日付け週刊文春電子版で報道された①令和6年3月26日付け元西播磨県民局長処遇と今後の調査方針案、②(ア)同月27日の記者レク結果、(イ)知事定例記者会見想定QA、(ウ)斉藤知事が自ら作成したメモ

ア 結論

いずれも同一性あり

イ 対照した資料

- 上記①について

- a 県保有情報

令和6年3月26日付け F (渡瀬)氏の処遇と今後の調査方針(案)(資料6の1) - b ネット情報

令和6年9月1日付け週刊文春電子版の該当部分(資料7)

- a 県保有情報

- 上記② (ア)について

- a 県保有情報

西播磨県民局長にかかる事前記者レク結果(3/27 13:15~13:45)(資料6の2) - b ネット情報

令和6年9月1日付け週刊文春電子版の該当部分(資料7)

- a 県保有情報

- 上記② (イ)について

- a 県保有情報

知事会見:想定QA(西播磨県民局長交代)(資料6の3) - b ネット情報

令和6年9月1日付け週刊文春電子版の該当部分(資料7)

- a 県保有情報

- 上記② (ウ)について

- a 県保有情報

ファイル名「2400327 知事会見:知事コメント(事前に知事作成)」のPDFファイル(資料6の4) - b ネット情報

令和6年9月1日付け週刊文春電子版に掲載された引用部分及び文書の写真(資料7)

- a 県保有情報

ウ 理由

•上記①について

上記①について、bの引用部分では〈早急に県民局長を解任〉、〈退職手当支給は留保(事務処理対応済み)〉、〈記者に対しては、人事課より「県民局長として相応しくない行為があったため」と説明〉、〈X局長へ情報を提供したと考えられる職員に対して事情聴取を早急に実施〉と記載されている。

これらの記載は、aの記載と一致する。

また、bの引用元の文書の記載内容の説明として、「X(渡瀬)氏を年度末の人事異動一覧で「退職者」から「役職定年者」へと変更」と記載されている。

この説明は、 aの記載内容と一致する。

したがって、bには aと同一の意味内容が合まれているといえる。

•上記② (ア)について

上記②(ア)について、bの引用部分では記者の質問として「なぜ、今の人事を発令したのか」「処分の発表でなければ、レクをする必要がなかったのでは」と記載されている。また、「Q:先週から出回っている知事に対する文書が関係しているのか。A:申し上げることはできない。」との質疑応答が記載されている。

これらの記載は、 aの記載と一致しており、bにはaと同一の意味内容が含まれている。

•上記② (イ)について

上記② (イ)について、bの引用部分では「本日付けでX(原文は実名)西播磨県民局長が異動になった理由は。〇県民局長としてふさわしくない行為があり、そのことを本人も認めているため、本日付で県民局長の職を解くこととした。」と記載されている。

この記載は、aの記載と一致しており、bにはaと同一の意味内容が含まれている。

•上記② (ウ)について

上記② (ウ)について、bの写真では、個人名がマスキングされているものの、aと同一の体裁で同一の内容が記載されており、bにはaと同一の意味内容が含まれている。

(5) 令和6年9月2日付け週刊文春電子版で報道された①3月27日の元西播磨県民局長辞令交付時の音声データ並びに当時の様子及び発言に関するメモ、②3月28日の元西播磨県民局長が職員局長に送ったメール(写真)、③3月27日のさわやか提案箱投書(参考:9/2週刊文春)

ア 結論

同一性あり

イ 対照した資料

- 上記①について

- a 県保有情報

人事課保管の音声データの反訳(資料1)

令和6年3月27日(水)9:30頃辞令交付時のF(渡瀬)局長の様子(文書)(資料8の1) - b ネット情報

令和6年9月2日付け週刊文春電子版掲戟の音声データの反訳(資料1)

令和6年9月2日付け週刊文春電子版の該当部分(資料9)

- a 県保有情報

- 上記②について

- a 県保有情報

(渡瀬)元西播磨県民局長が(井筒)職員局長に送ったメール(写真)(資料8の2) - b ネット情報

令和6年9月2日付け週刊文春電子版の該当部分(資料9)

- a 県保有情報

- 上記③について

- a 県保有情報

さわやか提案箱 部局送付(参考送付)投稿日時2024/03/27(資料8の3) - b ネット情報

令和6年9月2B付け週刊文春電子版の該当部分(資料9)

- a 県保有情報

ウ 理由

•上記①について

上記①の音声データについて、反訳した文章を対照したところ、bは直通番号に関するやり取り等、aの一部を削除しているが、削除した部分を除いては同一の内容が収録されており、bにはaと同一の意味内容が含まれている。

上記①の文書について、bは、職員の個人名が伏せられていることを除いて、aの文書の冒頭部分の記載と一致しており、bにはaと同一の意味内容が含まれている。

•上記②について

上記②について、bにはメールの全文が引用されるとともに、メッセージの画面が掲載されている。

引用されているメールの文面は、aに撮影されたメールの文面と一致している。また、bに掲載されているメッセージの画面は、aの写真と体裁・内容ともに一致しているから、bにはaと同一の意味内容が合まれている。

•上記③について

上記③について、bには投書の全文が引用されている。

引用されている投書の内容は、aから読み取れる投書の内容と一致しており、bにはaと同一の意味内容が含まれている。

(6) 令和6年9月4日付け週刊文春電子版で報道された令和6年4月2日付けアイアン経緯報告書(参考:9/4週刊文春)

ア 結論

同一性あり

イ 対照した資料

① 県保有情報

ファイル名「240402 一省略一:調査結果」 Word ファイル(資料10)

② ネット情報

令和6年9月4日付け週刊文春電子版の引用部分(資料11)

ウ 理由

上記②の引用部分では〈令和4年10月14日(金)市川町・神河町への地域視察/►国産アイアンヘッド発祥の地、市川町において、 6 0余年の歴史を誇るクラブメーカー「※企業名省略」(共栄ゴルフ工業)を視察。/►生野銀山や三木市の金物古式鍛錬など、周辺地域を含めた金物文化がフィールドパビリオンとしてもPRできるという話の流れから、知事室で展示することが決定。/►後日、「※企業名省略」(共栄ゴルフ工業)より、製造行程ごとの金物一式及び完成品のアイアンクラブ1本が送付される。〉〈カスタムオーダーで約10-15万円前後(楽天市場)〉と記載されている。

これらの記載は、上記①の該当部分の記載内容と一致しており、上記②には上記①と同一の意味内容が含まれている。

(7) 令和6年11月29日A氏のYouTube及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの)(参考:11/29立花孝志氏YouTube動画・立花孝志氏X投稿)

ア 結論

同一性あり

イ 対照した資料

① 県保有情報

人事課共有フォルダであるフォルダ名【副課長のフォルダ】内の【F(渡瀬)氏PC】フォルダを展開した画像(資料12の1~3)

② ネット情報

令和6年11月29日A(立花)氏のYouTube及びXに投稿された動画のスクリーンショット5枚(抜粋)(資料13)

ウ 理由

上記②のYouTube に投稿された動画に

- (ア)フォルダ名【100 ■】から始まる 5個のフォルダが並んだエクスプローラーの画像

- (イ)フォルダ名【100 ■】を展開し、ファイル名「23 ■通信」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像

- (ウ)ファイル名「231017 今の心境.jtd」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像

- (エ)フォルダ名【300 小説関係】を展開し、フォルダ名【01 異動案】から始まるフォルダ3個及びファイル名「2002 野球が終わって」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像

があることが確認できる。

同じく上記②のXに

- (オ)上記(ア)の一部分を切り取ったと思われる画像が投稿されていること

が確認できる。

上記①には、(ア)の画像があること、(イ)の画像があること、(ウ)の画像は(イ)の画像の一部であること、(エ)の画像があること、(オ)は(ア)の一部であることが確認できるから、上記①と上記②の YouTube 及びXに投稿された画像は、同一の意味内容を含むものといえる。

(8) 令和6年11月30日B氏のYouTube及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの)(参考:11/30丸山穂高氏YouTube動画)

ア 結論

同一性あり

イ 対照した資料

① 県保有情報

人事課共有フォルダであるフォルダ名【副課長のフォルダ】内の【F(渡瀬)氏P C】フォルダを展開した画像(資料12の1~3、資料14の4~7)、元西播磨県民局長の公用PC内のフォルダ名【300 小説関係】を展開した画像(資料14の1~3)

② ネット情報

令和6年11月30日 B(丸山)氏のYouTubeに投稿された動画のスクリーンショット3枚(抜粋)(資料15)

ウ 理由

上記②のYouTubeに投稿された動画から

(ア)フォルダ名【100 ■(智子)】から始まる 5個のフォルダが並んだエクスプローラーの画像

(イ)フォルダ名【100 ■(智子)】を展開し、ファイル名「23 ■(智子)通信」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像

(ウ)フォルダ名【300 小説関係】を展開し、フォルダ名【01 異動案】から始まるフォルダ3個及びファイル名「2002 野球が終わって」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像

(エ)①フォルダ名【01 異動案】を展開し、ファイル名「2021②年齢別 事・技 10、9級一覧」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像、②フォルダ名【02 投書】を展開し、「20220404 遊びの相談」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像、③フォルダ名【03 小説 パーツ】を展開し、ファイル名「20210718 当碓」から始まるファイルが並んだエクスプローラーの画像

(オ)フォルダ名【Dドライブ】を展開し、フォルダ名【001 2019年度 ■ 1】から始まるフォルダが並んだエクスプローラーの画像

(力)フォルダ名【■(智子)写真館】を展謂し、ファイル名「201111227518000.jpg」から始まる3個のファイルが並んだエクスプローラーの画像

(キ)フォルダ名【■(渡瀬)個人ファイル】を展開し、フォルダ名【001 2016年度人事課長】から始まるフォルダが並んだエクスプローラーの画像

(ク)フォルダ名【メール】を展開し、ファイル名「一省略ー(■).pst」(h000009(●●●●).pst)から始まる8個のOutlook データファイルが並んだエクスプローラーの画像及びその内2個のOutlook データファイルが並んだエクスプローラー画像(後者は前者の一部を抽出したもの)があることが確認できる。

上記①には、(ア)の画像があること(資料12の1)、(イ)の画像があること(資料12の2)、(ウ)の画像があること(資料12の3)、(エ)①~③の画像があること(資料14の1~3)、(オ)の画像があること(資料14の4)、同じファイル名の3個のアイコンが表示された(力)の画像があること(資料14の5)、(キ)の画像があること(資料14の6)、(ク)の画像があること(資料14の7) から、上記①と上記②のYouTubeに投稿された画像は同一の意味内容を含むものといえる。

(9) 令和6年12月1日 A (立花)氏のXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイルの内容が表示されたもの)(参考:12/1立花孝志氏X投稿(ア)・(イ)・(ウ))

ア 結論

同一性あり

イ 対照した賽料

① 県保有情報

人事課共有フォルダであるフォルダ名【副課長のフォルダ】内の【F(渡瀬)氏PC】フォルダを展開した画像(資料14の5、賽料16の1~2)

② ネット情報

令和6年12月1日A(立花)氏のXに投稿された画像のスクリーンショット4枚(抜粋)(資料13)

ウ 理由

上記②のXに投稿された画像から(ア)ファイル名「マスコミ等宛名」を嗚いた画像2枚(イ)ファイル名「201122715180000.jpg」を開いた画像(ウ)ファイル名「一省略ー(Hな語録集)」を開いた画像があることが確認できる。上記①には、(ア)の画像があること(資料16の1)、(イ)のファイル名の画像が保存されたフォルダがあること(資料14の5)、(ウ)の画像があること(資料16の2) から、上記①と上記②のXに投稿された画像は同一の意味内容を含むものといえる。

(10) 令和6年12月11日B(丸山)氏のYouTubeに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイル名及びフォルダ名並びにファイルのプロバティが表示されたもの)(参照:12/11丸山穂高氏YouTube動画)

ア 結論

同一性あり

イ 対照した資料

① 県保有情報

人事課共有フォルダであるフォルダ名【副課長のフォルダ】内のフォルダ名【F(渡瀬)氏PC】、フォルダ名【300 小説関係】、フォルダ名【01 異動案】を展開した画像(資料14の1)ファイル名「柚子ジャム・味噌」のプロパティを開いた画像(資料17)

② ネット情報

令和6年12月11日B氏のYouTubeに投稿された画像のスクリーンショット 2枚(抜粋)(資料15)

ウ 理由

上記②のXに投稿された画像から

(ア)「タイトル 柚子ジャム」のプロバティを含む3件のプロパティが表示された画像

(イ)フォルダ名【■(渡瀬)PC】、【 300 小説関係】、【01 異動案】を展開し、ファイル名「2021 ②年齢別 事・技10、9級一覧」から始まるファイルが並んだ画像

があることが確認できる。

上記①には、上記②(ア)の画像について、2件のプロパティの画像の詳細は不明であるが、少なくともファイル名「柚子ジャム」のプロバティについては、上記②(ア)と表示形式は異なるが、表示内容が同じであることが確認できる。

上記②(イ)の画像については、人事課共有フォルダであるフォルダ名【副課長のフォルダ】内のフォルダ名【F氏PC】、フォルダ名【300 小説関係】、フォルダ名【01 異動案】を展開した画像(資料14の1)と、表示されているファイル名が同じであることが確認できる。

したがって、上記①と上記②に投稿された画像は同一の意味内容を含むものといえる。

4 本件同一性調査の結論

以上検討したとおり、本件要綱別表兼資料一覧表【1】ないし【10】のネット情報は、いずれも同表記載【1】ないし【10】の県保有情報と同一の意味内容を含んでいるから、それぞれ同一性があるものと認められる。

第4 公益通報該当性の検討

1 公益通報の要件

公益通報者保護法上定められている公益通報となる要件は以下のとおりである(同法2条)*4。

- ①法定の者による通報であること

- ②通報者の役務提供先における事実に係る通報であること

- ③不正の目的による通報ではないこと

- ④法定の内容の通報であること

- ⑤現在性または切迫性があること

- ⑥法定の通報先への通報であること

- ⑦通報であること

*4 山本隆司ほか「解説改正公益通報者保護法[第2版]」 (2023年、弘文堂) 92頁。以下、『解説』として引用する。

以上①~⑦の要件は、通報をした時点を基準に判断されることになるが*5、このうち1つでも欠く場合には、当該通報は公益通報には該当しないこととなる。

*5 『解説』 92頁

以下、本調査の対象となる10件のネット情報について、各要件ごとにその充足の有無を検討する。

2 ①法定の者による通報であること(通報者要件)

(1) 前提

通報が公益通報となるためには、通報対象事実が生じている事業者との関係において、公益通報者保護法に定められた者、すなわち労働者(派遣労働者や契約に枯づき従事する労働者を含む。)、退職後1年を経過しない退職者、役員のいずれかの地位を有する者(以下、「労働者等」という。)による通報であることが必要である。それらの立場にあるものについては、事業者が行う法令違反行為を知り得る地位にあり、有益な通報を行うことが類型として期待できることから、公益通報性の要件として定めるものである。

なお、「通報」性の有無については別途⑦において検討する。

(2) 各ネット情報についての検討

各ネット情報について検討すると、前記のとおり、【1】~【10】のいずれの情報も、県の人事課の共有ネットワーク内に保存されていたデーク(以下、「元データ」という。)ないしそれらをパソコン等端末の画面に表示させて作成したと思われる画像・文書データ(以下、元デークのほか、これら元デークを元に作成された画{象(スクリーンショット)・文書デークを併せて「元データ等」という。)が漏えいしたものと判断される。

なお、各ネット情報の内容を見ると、

- いわゆる告発文書に関連した調査の計画・内容やこれに関連して行われた処分に関わるもの(【1】【2】【4】【5】【6】)

- 元西播磨県民局長の私的情報に関わるもの(【7】【8】【9】【10】)

- その他のもの(県人事課における人事業務に関するもの)(【3】)

とその内容は一様ではなく、それらのデータが示す事実・意思の内容も異なるものであって、これら【1】~【10】のネット情報に対応する元デーク等の漏えいが同一人により、また同一の機会において行われたものと断定することはできない。

もっとも、元データは県の内部ネットワーク上に保管され、そのデータの保存場所や保存の事実を知りうる者が人事課内の一部の者に限局されていたこと、データやそれらが保存されていたフォルダヘのアクセス権限が付与されていた者が相応に限定されていたこと、県に保存されているログの調査を行うもネットワーク外部からの侵入(県から委託を受けてネットワーク保守等の作業に当たる民間事業者やその担当者による行為を含む。)によりデータが取得されたことをうかがわせる形跡が見当たらないこと等に照らせば、元デーク等の漏えいはいずれもその漏えい時点(ネット情報ごとに個別の漏えい時期の特定は困難であるものの令和6年3月25日~同年12月1日と考えられる。)において、現に県職員の地位を有する者によって行われた可能性が極めて高いものと考えられる。

この点、本調査の段階では、通報者が特定されていないが、【1】~【10】のいずれについても、①法定の者による通報であることを否定する事情はうかがわれない。

3 ②通報者の役務提供先における事実に係る通報であること(役務提供先要件)

(1) 前提

公益通報といえるためには、労働者等がその役務提供先である事業者における法令違反行為について通報することが必要である。当該事業者の内部で行われている法令違反行為を知り得る立場にある労働者等からの通報を促すことが、法令遵守に資すると考えられたことのほか、通報者自身に無関係な事業者の法令違反行為の通報を公益通報から除外する趣旨から定められる要件である*6。

*6『解説』105頁

(2) 各ネット情報についての検討

前記のとおり、本調査の段階では通報者が特定されていないものの、【1】~【10】のいずれについても、現に県職員の地位を有する者によって元デーク等の漏えいが行われた可能性が極めて高いと考えられる。

そして、各ネット情報はいずれも県において行われたいわゆる告発文書に関連した調査・処分に関する情報(【1】【2】【4】【5】【6】)、元西播磨県民局長が職務時間中に作成していたと思料される私的情報(【7】【8】【9】【10】)、県人事課における人員配置に関して作成された情報(【3】)である。

したがって、元データ等の漏えいが、その漏えい時点において現に県職員の地位を有する者によって行われたとした場合、②通報者の役務提供先における事実に係る通報であることは肯定される。

4 ③不正の目的による通報ではないこと(非不正目的要件)

(1) 前提

他の要件(①、②、④~⑦)を満たす場合であっても、通報が不正の目的によって行われる場合には、当該通報は公益通報にあたらない。すなわち、公益通報者保護法は、事業者との関係において形式的には違法となる行為*7を適法とするものであり、公益通報者保護法に定める要件(①~⑦)は違法性の有無にかかわる要件であるといえる。そして、一般論として、違法性の有無の判断においては客観面だけではなく主観面も考慮されることから、不正の目的による通報は公益通報者保護法の適用外とされるのである*8。

*7 職務上知り得た情報の漏えい等に該当することによって、例えば、解雇や労働者派遣契約の解除等の不利益取扱い、事業者に対する損害賠償請求権の制限や損害賠償責任の発生等を来す可能性がある。

*8 『解説』114頁

ここで法は公益通報の要件として「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的」でないことを要求するところ、「不正の利益を得る目的」とは、公序良俗に反する形で自己または他人の利益を図る目的をいう。また、「他人に損害を加える目的」とは、他の従業員その他の他人に対して、社会通念上通報のために必要かつ相当な限度内にとどまらない財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の損害を加える目的をいう。そして「その他の不正の目的」は、公序良俗に反する目的をいうが、単に金銭(報奨金等)を得る目的、被通報者に対する反感、交渉を有利に進めようとする目的等が併存していたからといって、不正の目的があるとは言えないとされる*9。

*9 なお、大阪高判平成21年10月16日(日本司法書士会連合会会報108号301頁(別冊)、神戸司法書士事務所事件)では、通報者が労使交渉を有利に進めようとした意図がうかがわれたとしても、それだけで法務局への通報行為に「不正の目的」があったとは言えないとした。また、東京地判平成27年1月14日(労経速2242号3頁)は、通報者の通報の目的が、食中毒の発生を防止したいという国民の生活・身体の安全を確保するというものであり、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなくなされたもの」と認定している。一方、同判決の指摘によると「私怨による業務妨害」と認定される場合には「不正の目的でないこと」が否定される余地があると考えられる。

この「不正の目的による通報でないこと」は、消極的要件の形がとられていることから、通報が不正の目的で行われたことにつき、事業者(被通報者)の側で主張・立証を行うべきこととなり*10、かかる主張・立証が奏功しない限り「不正の目的による通報でない」と評価されることとなる。

*10 また、一般に主観面の立証は困難であるため、事業者としては、安易に不正の目的による通報であると判断し、不利益な取扱いを行う、通報を適切に取り扱わない等の対応をとることは避ける必要がある。『解説』114頁。

(2) 各ネット情報についての検討

③不正の目的による通報ではないことの要件を充足するか否かについては、通報内容そのもののみならず、通報者における通報内容の客観的状況の認識、通報の動機、通報の客観的な必要性の有無・程度、通報の態様等といった四囲の事情も含めた具体的な検討が必要となる*11。

*11 東京地判平成25年3月26日・労経速2179号14頁[ボッシュ事件]、東京地判令和元年10月25日・労経速 2411号30頁[富国生命投資顧問事件]の判旨参照。

この点、各ネット情報については、その漏えい(元データ等の提供)の動機に関して、以下のような記載ないし言及がある。

- 【1】:具体的な提供目的の指摘はないものの、記事において、令和6年3月25日に片山元副知事が元西播磨県民局長に対して行った告発文書の作成に係るやりとりについて、調査の実施自体や調査手法に疑義を呈する論調で取り上げられている*12。

*12 「X(渡瀬)氏と親しいとみられる県職員の名前を立て続けに列挙し、協力者を割り出そうとしていた。」「トップを批判するとメールデータを無断で解析されて交友関係まで調べ上げられる――これが斎藤氏の指示の下、公然と行われた『調査』の実態だ。」

- 【2】:具体的な提供目的の指摘はないものの、記事において、令和6年3月25日に行われたいわゆる「3班体制」での調査(以下、「3/25 調査」という。)について、調査の実施自体に疑義を呈する論調で取り上げられている*13。

*13 「調査したのは実は X(渡瀬)氏だけではない。 3班態勢で、3カ所同時の『ガサ入れ』を計画し、「庁内調査手順」という指示書まで作成していたのです」 「Y(唐津)氏はX(渡瀬)氏と仲が良かったことで共犯を疑われ調査対象になったようです。」 ※なお、記事中では「3班態勢」の記載が用いられているが、本調査報告では本調査実施要綱の記載に従い「3班体制」と記載する。

- 【3】:具体的な提供目的の指摘はないものの、記事において、齋藤知事の側近の(※省略)について、特別な人事上の配慮がなされたかのように指摘する論調で取り上げられている*14。

*14 「例えば知事の側近だった■■■■■。■■も県職員なのですが、人事課は、今春の■■■■就任が既定路線だった知事側近の有力者(当時は■■■■■■)の■を良いポジションに配置するために、わざわさ■■のためだけに『異動先候補案』を作成させられていたんです。人事課では『■問題』と呼ばれる一大案件でした」

- 【4】:具体的な提供目的の指摘はなく、記事中にも、法令違反行為の指摘のためなど提供の動機につながる記載も格別見当たらない。

- 【5】:具体的な提供目的の指摘はなく、記事中にも、法令違反行為の指摘のためなど提供の動機につながる記載も格別見当たらない。

- 【6】:具体的な提供目的の指摘はなく、記事中にも、法令違反行為の指摘のためなど提供の動機につながる記載も格別見当たらない*15。

*15 いわゆるゴルフクラブの「おねだり」疑惑に関して作成された調査報告書であるが、その内容については告発文害の記載と乖離がある。記事では「しかし、県が4月2日の時点で、X(渡瀬)氏の告発文書を基に調査に動き、その内容を一部裏付けていたという事実は重い。」との指摘があるのみである。

- 【7】及び【9】: A (立花)氏は、具体的な情報提供元については言及していないものの、YouTube動画において、ネット情報が提供された目的に関し、大要「亡くなった県民局長の公用パソコンの不正利用の実態を明らかにすること」「県民局長が出してきだ情報が重要な部分で全部嘘であること」「公務中の不適切な行為は税金泥棒である」等と言及している*16。

*16 令和6年11月30日A氏YouTube動画「A(立花孝志)が県民局長の公用バソコンの中身を公表した理由!」

- 【8】及び【10】: B (丸山)氏は、具体的な情報提供元については言及していないものの、YouTube動画において、ネット情報が提供された目的に関し、大要、元西播磨県民局長の公用PC不正利用(特定の女性職員の顔写真データの不正取得や私的な文章の作成)の詳細*17、県民の真実を知る利益に応える目的*18等に言及している。

*17 令和6年11月30日B(丸山)氏YouTube動画「11/30A(立花孝志)氏が入手した、元県民局長の公用PC中身について解説」

*18 令和6年12月2日B(丸山)氏YouTube動画「12/2公用PCの調査が必要!内容リークした提供者の方と実際に接触した件」

【4】【5】【6】については、情報の提供目的や動機に繋がる情報はないものの、その情報の内容に照らしても、提供者に不正の目的があったことをうかがわせる事情は見当たらない。

【1】~【3】、【7】~【10】に関しうかがわれる情報の提供目的・動機に関する記載・言及も、いずれも情報提供者の動機・目的に関して直接に裏付ける情報そのものではない。もっとも、その情報の内容や本件各ネット情報の公表の態様に照らせば、そこで記載・ 言及される内容は(公開自体の適否は別として)情報提供者が元データ等の漏えいに及んだ動機として一応首肯しうるものである。

そして、【1】~【3】については、その内容に照らし、いずれも3/25調査の当否・適否(【1】、【2】)、あるいは県人事課における職員人事の当否(【3】)について問題とする趣旨であったものとうかがわれ、③不正の目的による通報ではないこととの要件は満たすものと考えられる。

一方、A(立花)氏の公測した情報(【7】及び【9】)、B(丸山)氏の公凋した情報(【8】及び【10】)については、元西播磨県民局長が作成・収集し、自身の公用パソコン内に保存していた業務外の私的な情報を内容としている点が問題となる。前記のとおり、③非不正目的要件における「他人に損害を加える目的」とは、他の従業員その他の他人に対して、社会通念上通報のために必要かつ相当な限度内にとどまらない財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の損害を加える目的をいう。

この点、仮にこれらの情報(【7】~【10】)を提供する目的が元西播磨県民局長による不適切な公用バソコン使用、職務専念義務違反行為を指摘する趣旨、あるいはそれらの事実についての県民の知る権利を充足させる意図でなされたものであったとしても、(※省略)を内容とする文書の具体的内容(【7】【9】)や特定人物の容ぼうのデータ(【7】)の提供が必要であったとは考えがたく、その限りで(※省略)をもった当事者について「信用の失墜その他の有形無形の損害を加える目的」が併存したのではないかとみる余地がある。B(丸山)氏に対してどのような情報が提供されたのかが定かではないが、同氏はA(立花)氏を通じて、同氏に対して情報を提供したのと同じ者から情報提供を受けたことを示唆しており*19、そうであるとすれば同様の問題がある。

*19 令和6年12月2日B氏YouTube動画「12/2 公用PCの調査が必要!内容リークした提供者の方と実際に接触した件」

もっとも、各ネット情報については、具体的な情報提供・通報の内容が不明であるほか、そもそもこの③不正の目的による通報が具体的事実を元にした事業者・組織からの反駁を想定した消極的要件であり、また、通報に正当な目的と不相当な意図が併存した場合でも直ちに不正の目的によるものと判断されるものではない*20。そこで、当委員会としては、現時点で当委員会が得ている情報を元に、元データ等のいずれについても、③不正の目的による通報ではないこととの要件は一応充足するものと判断した。

*20 前掲大阪高判平成21年10月16日参照。

5 ④法定の内容の通報であること(通報対象事実要件)

(1) 前提

公益通報保護法は、公益通報の要件として、法の定める「通報対象事実」の通報であることを要求している*21。

*21 『解説』115頁

すなわち、公益通報者保護法は、その違反が通報対象事実となり得る法律(以下、「対象法律」という。)について、あらゆる法律ではなく、公益通報者保護法及び「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」に限定している(法2III参照)。これは、公益通報者保護法の目的が、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図る点にあるからであり、公益通報者保護法は別表で対象法律を規定している。さらに、この対象法律について、その法律中に罰則(刑罰、過料)の規定があるものに限定している*22。

*22 これは、罰則の対象となり得る行為であれば、通報制度を通じて是正を図る必要性が高いとの社会的なコンセンサスが認められること、要件の明確性が確保できることによる。『解説』130-131頁。

通報で提供されだ情報が、対象となる罰則の構成要件に該当する事実のうちどの程度の内容を伴っている必要があるかについては、

- A 違反の対象となる法律名や条項を摘示していることを必要とする見解

- B 法令名の摘示は不要としても構成要件のすべてを主張していなければならないとする見解

- C 構成要件の一部の主張だけで足りるとする見解

の対立があるが、法が「事実」の主張を要求していること(法2III) 、公益通報を取り巻く社会通念、公益通報者保護法が通報者による(民事上の)名誉毀損行為の違法性阻却もその対象としているところ、名誉毀損行為は構成要件に該当するすべての事実の摘示を伴わない場合でも成立しうることから、 C説が妥当である*23。

*23 『解説』116頁

このため、通報対象事実の通報であるといえるためには、(対象法律の罰則規定の)構成要件すべてを主張する必要はなく、構成要件の一部を主張していれば、通報対象事実の通報と評価すべきであると考える。また、断片的な事実だけの情報提供であっても、情報提供者の意思等を考慮し、構成要件の一部が黙示的に主張されていると解釈すべきである*24。

*24 『解説』117頁

なお、仮に通報者が依拠する法解釈が客観的に誤っていたとしても、社会の実態として、通報者は法解釈について十分な知見を有していないことから、通報者において、当該法解釈が正しいと信ずるに足りる相当な理由をもって通報した場合には、④法定の内容に係る通報であることとの要件を充足するものと解すべきである*25。

*25 『解説』117-118頁。なお、神戸司法書士事務所事件(大阪高判平成21年10月16日) においては、客観的に非弁行為ではない行為の通報がなされたケースにおいて、非弁行為がされたと信ずるに足りる相当の理由のもとに通報がなされたとして、公益通報者保護法(5条1項)の適用が肯定されている。

(2) 各ネット情報についての検討

前掲のとおり、各ネット情報については、いずれも提供されたデータ(元データ等)との同一性が肯定される。

この点、ある事業者・組織内の法令違反等不正の事実の情報を共有する場合には、その裏付けとなるデータ(元データ等)のみが提供されるということは通常考えがたく、提供者によってそれらの入手経緯、情報の真正、提供を行う目的、提供するデータ等の取扱いや提供者情報の取扱に関する要望が併せて伝えられるのが通例であると考えられる。そして、情報の受領者の側もそうしたデータとともに提供される情報があって初めて、そのデータや情報自体の真実性・信憑性の評価が可能となる。

この点、週刊文春(【1】~【6】)においては、その記事中でそれぞれ情報提供者からの聞き取りや元データ等作成の背景についての聴取結果を掲載している。また、A(立花)氏(【7】【9】)、B(丸山)氏(【8】【10】)においても、情報提供者との間で、元データ等の提供を受けるに際し、元データ等そのものの授受のみがあったのではなく、提供に際して人的な接触や提供目的の説明があったことをその動画中で示唆している*26。

*26 令和6年12月2日B(丸山)氏YouTube動画「12/2公用PCの調査が必要!内容リークした提供者の方と実際に接触した件」R7.1.9A(立花)氏YouTube動画「Aが公用パソコンを公開したことで兵庫県知事から呼び出しを受けそうな事について」

そして、本調査の趣旨も併せ考えると、およそ各ネット情報(【1】~【10】)に対応するデータ(元データ等)のみが提供されたと考えることは現実的ではなく、またそれらの提供のみがなされたことを前提に公益通報該当性の検討を行うことは相当ではない。

もっとも、いずれのネット情報についても、漏えいの対象となった元データ等が特定されているのみであり、それらの提供と共に具体的にいかなる事実・情報が提供されたのかが不明である。

一方、前記のとおり、④法定の内容に係る通報であること(通報対象事実要件)については、提供された情報の内容からうかがわれる事実が対象法律のいずれかの定める罰則規定に違反するものであるか否か(あるいは、罰則規定に違反するものと信ずるにたりる相当の理由があるか否か)が問題である。

そのため、通報の具体的内容が不明な本調査においては、各ネット情報の具体的内容から該当しうる対象法律(罰則規定)の有無を判定し、その要件充足の有無について検討を行う。

【1】:3/25調査における片山安孝元副知事による元西播磨県民局長の事情聴取の音声データである。同情報が掲載された週刊文春電子版の記事*27においては、いわゆる告発文書の存在が明らかとなった直後の令和6年3月25日に、片山元副知事が西播磨県民局に赴き、元西播磨県民局長に対して行った事情聴取の内容について、同音声データとともに以下のとおりの指摘を行っている。

- 「情報源を守るために口をつぐむX(渡瀬)氏に対し、片山氏は『噂』であることを再三強調する。」

- 「「公務員なら誰しも、告発行為にリスクが伴うことは理解している。X(渡瀬)氏が情報源を守るために『誰から聞いたか』を明かせないことを分かった上で、片山副知事は『告発文書の内容は根拠のない噂話に過ぎず、公益通報の保護対象にあたらない』という結論ありきで聴取を進めたのではないでしょうか」(県関係者)」

- 「会見などによると、斎藤氏は3月20日に文書を初めて目にし、翌21日、片山氏ら県幹部に『調査』を指示。片山氏がX(渡瀬)氏を文書作成者と断定して詰問するのは、そのわずか4日後だ。」

*27 令和6年8月23日付「《斎藤元彦兵庫県知事パワハラ告発問題に新展開》告発職員への「事情聴取音声」独自入手!“抗議の自死”の 3ヶ月前に強い口調で詰問」、同日付「【音声入手]『これ、批判ちゃうんかい?』『誰から聞いたんや?』斎藤元彦兵謀県知事パワハラ告発問題“側近副知事”が自殺した告発職員X氏を激詰めした『事情聴取音声』」及び令和6年8月28日付「兵庫県知事・斎藤元彦 (46) の自死局長ガサ入れ指示書をスッパ抜<!『ICで録音させて』『不在の場合は待機』」

以上の内容は、上記3/25調査における片山元副知事による元西播磨県民局長の聴取の適切性、妥当性に関する疑義を指摘するものであり、元西播磨県民局長に対して告発文書の作成経緯や情報提供者の有無を確認する行為が不相当・不適切であるとの趣旨で情報が提供されたものであることが推察される。

この点、令和6年3月20日までに行われた告発文書の発出が公益通報に該当するとされる場合、県としては原則としてその通報者の探索自体が禁じられることとなるところ*28、3/25調査自体がそのような公益通報者保護法の趣旨に照らして許容されない調査で得られた情報に端を発するものであり、また3/25 調査の内容自体、告発文書の作成者、関与者に関する追及をその内容として含むものであって*29、同様に違法性を帯びる可能性が高い。

*28 「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(内部の職員等からの通報)」*26 の「2.通報対応の在り方」(4)②

*29 なお、この聴取の時点(令和6年3月25日午前10時45分~午前11時30分)においては、元西播磨県民局長は告発文書の作成や発出を自らが行ったことは一貫して否定している。

この点、対象法律には公益通報者保護法も含まれるところ(同法2III ①)、同法違反が通報対象事実となるのは、罰則の対象となる以下の場合に限られる。

- 公益通報対応従事者守秘義務違反(法12、21)

- 報告徴収応諾義務違反(法15、22)

もっとも、【1】について、これら公益通報者保護法における罰則規定の構成要件に該当する事実は認められず、同法違反による通報対象事実に該当する事実は存在しない。

一方、告発文書の発出が公益通報と評価される場合、元西播磨県民局長としては、片山元副知事による告発文書作成についての質問に関し、調査に応じ、あるいは質問に回答を行うべき義務があったものとは言いがたく、片山元副知事による元西播磨県民局長に対する聴取は、その聴取の方法・態様によっては強要罪(刑法223条1項)*30に該当する可能性があったというべきである。

*30 刑法223条1項

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

もっとも、漏えいされた内容(ネット情報及び元データ)及びその元データとなる音声データ全体の内容を確認した限り、片山元副知事による質問の内容は、やや感情的な口調となる部分はあるものの、元西播磨県民局長に対して告発文害の作成経緯について質問を行うものに過ぎず、暴行はもとより、元西播磨県民局長の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知を伴うものとは評価し得ない。元西播磨県民局長の回答にあっても、秘匿すべき事項については秘匿し、必要に応じて反論していることがうかがわれ、元西播磨県民局長の意思の抑圧や意思活動の自由の現実の侵害がなされたとも評価し得ない*31。

*31 強要罪(刑法223条1項)の成立のためには、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害悪の告知又は暴行が伴う必要があるほか、これにより相手方の意思を抑圧し、それによって義務無きことの強制、権利行使の妨害が生じる必要がある。山口厚『刑法各論[第2版]』(有斐閣・2010年)77-78頁。

また、【1】に含まれる会話のやりとりを聴取・認識した者(これには、【1】の情報提供者も含まれる。)において、片山元副知事の聴取行為につぎ強要罪が成立すると信ずるに足りる特段の事情も想定しがたいところである。

そして、以上の点以外に、【1】について問題となり得る対象法律(の罰則規定)は想定しがたい。

したがって、【1】については、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠くものと言わざるを得ない。

【2】:3/25 調査に際して作成された3班体制の調査実施手順書である。記事中では、

- 〈午前10時半に、各班一斉に訪問し、調査開始〉

- 〈周囲の職員に対しては、訪問の目的は『近くに来たので寄っただけ』と伝える〉

- 〈事情聴取に当たっては、『記録のため、 IC レコーダーで録音させてもらう』と告げる〉

- 〈一時的な不在の場合は、待機する〉

など、実に細かな手順が決められていた。

との記載がある。

もっとも、同記載からうかがわれるのは、 3/25調査に関して、調査自体を円滑・ 効果的に行うために県人事課内部で手順の設定・確認・共有が行われたという事実であって、対象法律中のいずれかの罰則規定に抵触する事実をうかがわせるものではない。また、3/25調査が公益通報者保護法の趣旨に照らして許容されないものであったとしても、その事実はこの④通報対象事実要件充足の判断を何ら左右するものではない。

したがって、【2】についても、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠く。

【3】:県知事の側近であった(※省略)である県職員について、県人事課にて令和6年2月12日及び同月13日付で作成していた転出先候補資料である。この点、記事*32中には「ラクなポジションをよりどりみどり揃えて選んでもらうかのような内容です。明らかに人事権の私的濫用です。職員の能力や実綾に韮づいた人事管理を定める地方公務員法にも反しているとしか思えない。」との指摘があるが、同資料記載の人事について、知事や(※省略)である知事側近の意向が働いたことをうかがわせる事情は見当たらない。

*32 令和6年8月30日付「【証拠文書入手】《■をラクな部署に》斎藤元彦知事(46) の威を借る『牛タン倶楽部』が公務員人事を操作していた」

また、地方公務員法は対象法律ではなく*33、ほかに【3】について問題となり得る対象法律(の罰則規定)は想定しがたい。

*33 公益通報者保護法別表及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)参照

したがって、【3】についても、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠く。

【4】:令和 6年3月26日付で作成された翌日の記者会見(元西播磨県民局長の処分を発表するもの)に備えてのメモ(想定Q&Aを含む。)及び同月27日の会見直前に知事自身が作成したとされるメモのデータである。

これらの記載からうかがわれるのは、令和6年3月27日の元西播磨県民局長の処分発表に関して県人事課内部あるいは知事自身にて想定問答の資料を作成していたという事実である。この【4】についても、問題となり得る対象法律(の罰則規定)は想定しがたい。

したがって、【4】についても、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠く。

【5】:(1)令和6年3月27日の元西播磨県民局長に対する辞令交付時の音声データ、(2)当時の様子及び発言に関するメモ、(3)翌28日に元西播磨県民局長が職員局長に送付したメールの写真、そして(4)3月27日のさわやか提案箱投書の内容である。

まず、(1)3月27日の辞令交付時の音声データ及び(2)当時の様子・発言に関するメモは、辞令交付の際のやりとりに関するものに過ぎず、それ自体、何らかの法令違反行為の存在を示すものではない。

また、(3)3月28日に元西播磨県民局長が職員局長に送付したメールの内容は、元西播磨県民局長と職員局長との私信のやりとりであり、それ自体、何人かの法令違反行為の存在を示すものではない。

そして、(4) 3月27日のさわやか提案箱への投書内容も、それ自体、何らかの法令違反行為の存在を示すものではない。

以上のとおり、【5】について問題となり得る対象法律(の罰則規定)は想定しがたい。

したがって、【5】についても、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠く。

【6】:令和6年4月2日付で作成された県内部での報告書であり、告発文書中で言及されていた7項目のうち、「〈神崎郡市川町からは、特産品のゴルフのアイアンセット(約20万円)が贈呈されている。しかも、使いにくいからと再度、別モデルをおねだりしたという情報もある〉」との記載について、事実の存否の調査を行った結果がまとめられたものである。

同報告書の具体的記載内容はここでは省略するが、同報告書の内容は、県において告発文書の記載に関する事実調査を行った結果を記録したものであって、それ自体、何らかの法令違反行為の存在を示すものではない。

【6】について問題となり得る対象法律(の罰則規定)は想定しがたく、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠く。

【7】及び【9】:A(立花)氏によって、YouTubeないしX (旧 Twitter)で公開された、元西播磨県民局長の私的情報である。

【7】は、県人事課共有フォルダ内の【副課長のフォルダ】内にある【F(渡瀬)氏PC】フォルダ及びその下層のフォルダ・ファイル構成のスクリーンショットを基に作成されたものと思料される。もっとも、これらのフォルダ・ファイル構成を示す資料それ自体からは、何人(なんぴと)かの法令違反行為の存在はうかがわれない。なお、 YouTube動画でのA(立花)氏の指摘内容に照らせば、これらの資料について、元西播磨県民局長が(※省略)(女性職員と不倫関係)にあったこと、あるいはその(※省略)(不倫)の事実に関する資料やデータを執務時間中に作成していたことを指摘する趣旨であることがうかがわれ、元データ等の提供もそのような不適切な行為を糾弾する趣旨で行われたと解する余地がないではない。

もっとも、前者については、民事上の不法行為責任(民法709条)を生じさせるものではあるものの、同法・同規定は対象法律(の罰則規定)に当たらない。後者について、地方公務員の職務専念義務違反(地方公務員法35条*34) に該当する余地があるが、同義務違反については懲戒処分(同法27条)の対象となりうるに過ぎず、罰則規定の適用はない。

*34 地方公務員法35条(職務に専念する義務)

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

また、【9】は、(1)【F(渡瀬)氏PC】フォルダ構成のスクリーンショット、(2)告発文書の送付先とされるWordファイル、(3)県の(※省略)(女性)職員の顔写真画像及び(4)元西播磨県民局長が作成していたとされる私的文書(※省略)を内容とするWordファイルである。

この点、(1)、(2)、(4)については、(※省略)(不貞行為)に基づく民事上の損害賠償責任、地方公務員法の職務専念義務違反等が問題となり得るに止まること、対象法律(の罰則規定)に抵触しないことは、前記【7】において検討したのと同様である。

一方、(3)の画像は他の(※省略)(女性)県職員の容ぼうを内容とするものであり、当該データもまた、何人かの法令違反行為をうかがわせるものではない。なお、この【9】の(3)について、元西播磨県民局長が不正の手段を用いて他の職員の情報を権限なく取得していたことを問題とする趣旨であったとしても、同行為は懲戒処分の対象となりうるに過ぎない(地方公務員法27条)。

この点、元西播磨県民局長による(3)の画像の取得が個人情報保護法181条の違反となるのではないかという点も問題となる。すなわち、同条は「行政機関等の職員がその職権を濫用して、再らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めている。同条は罰則規定であり、この違反は公益通報における通報対象事実となり得る。

同条にいう「収集」は文書等の有形の媒体を集める意思を持って自己の占有のもとに置くことをいい、個人情報ファイルを自己のディスクに複写する行為のほか、文書をコピー機で複写し写しを占有する行為を含む*35。

*35 宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』(有斐閣・ 2021年) 871頁。

そして、元酉播磨県民局長は行政機関(県)の職員であるほか、元西播磨県民局長が人事データ専用端末の画面に(3)の顔写真を表示させて撮影した上、その画像データを自身の公用パソコン内に保存する行為は、その職務上の必要に基づいていたものとは評価しがたく、「その職権を濫用して、収集したとき」に該当しうる*36。

*36 かかる行為は、県の懲戒処分指針の「第3」「1 一般服務関係」中1(13)「個人の秘密情報の目的外収集」(その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。)に該当し、減給又は戒告の対象となりうる。

なお、同条にいう「個人の秘密」は、「個人に関する一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性および秘匿の必要性の2つの要件を具備しているもの」をいい*37、これは地方公務員の守秘義務を定めた地方公務員法34条1項の「秘密」*38 と同義と考えられる。そして、(3)の情報は特定の県職員の容ぼうに関する情報であり、少なくとも「一般的に知られていない情報(非公知性)」という要件を欠き、「個人の秘密」に該当すると解することはできない*39。よって、【9】の(3)の収集が個人情報保護法181条違反を構成することはない。

*37 高橋滋ほか『条解 行政情報関連三法 公文書管理法、行政機関情報公開法、個人情報保護法(第2版)』 (2023 年・弘文堂)1100頁 個人情報保護法176条の解説参照。

*38 「一般的に知られていない事実であること(非公知性)、他人に知られないことについて相当の利益があること(秘匿の必要性)」が要件とされる。前掲宇賀克也『逐条解説』858頁。

*39 なお、前掲脚注のとおり、元西播磨県民局長による(3)の情報の収集行為は、県の懲戒処分指針上は非違行為(個人の秘密情報の目的外収集)として懲戒処分の対象となる。もっとも、同指針に定める「個人の秘密」はいわゆる形式的に秘密として指定された情報(最決昭和52年12月19日・刑集31巻7号 1053頁)の目的外収集行為を懲戒処分の対象とする点に趣旨があり、罰則の対象となる個人情報保護法 176条、同法181条の「個人の秘密」とは異なることに注意を要する。

以上のほか、【 7】【 9】ともに、問題となり得る対象法律(の罰則規定)は想定しがたく、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠く。

【8】及び【10】:B(丸山) 氏にて、YouTubeで公開された元西播磨県民局長の私的情報である。

【8】は、【7】と同様、県人事課共有フォルダ内の【副課長のフォルダ】内にある【F(渡瀬)氏PC】フォルダ及びその下層のフォルダ・ファイル構成のスクリーンショットを基に作成されたものと思料される(なお、【7】と異なり、一部がマスキングされている。)。

また、【10】は【7】【8】と同様、県人事課共有フォルダ内の【副課長のフォルダ】内にある【F(渡瀬)氏PC】フォルダ及びその下層のフォルダ・ファイル構成のスクリーンショットを基に作成されたもののほか、それらファイルのプロパティを表示させたスクリーンショットを基に作成されたものと思料される(なお、いずれにおいても一部がマスキングされている。)。

これら【8】【10】のうちフォルダ・ファイル構成のスクリーンショットやファイルプロパティのスクリーンショットについて、仮にファイルの内容やそれらの作成経緯を問題とするとしても、(※省略)(不貞行為)に基づく民事上の損害賠償責任、地方公務員法の職務専念義務違反等が問題となり得るに止まること、対象法律(の罰則規定)に抵触しないことは、前記【7】において検討したのと同様である。また、【8】中、他の(※省略)(女性)県職員の容ぼうを示す画像資料が含まれている点については、前記【9】と同様である。

したがって、【8】【10】ともに、問題となり得る対象法律(の罰則規定)は想定しがたく、④法定の内容に係る通報であることとの要件を欠く。

6 ⑤現在性または切追性があること(現在性・切追性要件)

(1) 前提

公益通報者保護法は、公益通報の要件として、通報対象事実が現実に発生しているか(現在性の存在)、少なくとも「まさに生じようとしている」こと(切迫性の存在)を要求している。

ここで、「通報対象事実が生じ」ているとは、過去に発生した事実が現在も継続している場合のほか、現在は継続していない場合も含む。また、過去の期間について限定はなく、公益通報者保護法施行前の事案や公訴時効が成立している事案についても対象となる*40。

*40 『解説』 118-119 頁

なお、公益通報により可能な限り法令違反行為を未然に防止するため、法令違反行為が行われた後の通報のみならず、法令違反行為が行われる前の段階での通報についても一定の範囲で公益通報に当たるとしたものである。なお、通報者において公益通報として保護されるか否かの予見可能性を高めるため、未発生の法令違反行為については明確性に欠ける「生じるおそれ」ではなく「まさに生じようとしている」との切迫性を要件としている*41。

*41 『解説』 118頁

(2) 各ネット情報についての検討

各ネット情報(【1】~【10】)について、(前記のとおり通報対象事実該当性の問題はあるものの)提供された情報(元データ等)の内容は、いずれもその提供時点で県において既に発生した過去の事実に関するものであって、「現在性」が肯定される。

7 ⑥法定の通報先への通報であること(通報先要件)

(1) 前提

公益通報者保護法は、公益通報となる要件として、以下の法定の通報先に対して行うものであることを要求している。

- ① 役務提供先(以下、「1号通報先」という。*42)

- ② 行政機関等(以下、「2号通報先」という。)

- ③ 通報対象事実の発生もしくは被害の拡大防止に必要と認められる者(以下、「3号通報先」という。)

*42 ここでいう1号~3号は、公益通報者保護法3条各号の場合に対応している。

なお、これら①~③の各先への通報について、通報の順序は要件として求められておらず、どの通報先に最初に通報を行っても要件を満たす限り公益通報となりうる。もっとも、法3条(解雇の無効)~法7条(損害賠償の制限)の規定により不利益な取扱いから保護されるための要件は通報先に応じて異なっている*43。

*43 『解説』120頁。なお、各通報先への通報が公益通報として保護される要件は以下のとおりである。

- ①役務提供先への通報(1号通報)→通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

- ②行政機閥等への通報(2号通報)→通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、公益通報者の氏名・住所(居所)・通報対象事実の内容/通報対象事実が生じ又はまさに牛じようとしていると思料する理由・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な使途がとられるべきと思料する理由を記載した書面を提出する場合

- ③通報対象事実の発生もしくは被害の拡大防止に必要と認められる者への通報(3号通報)→通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、 1号通報・2号通報によることが不適切ないし実効性を欠くものとして法が定める場合(法3③イ~へ)のいずれかに該当する場合

そして、 3号通報先である「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」については、報道機閲、消費者団体、事業者団体、オンブズマン団体、公益通報者支援団体、地方議会議員、国会議員、処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関、労働組合等が想定されている*44。

*44 『解説』125頁

(2) 各ネット情報についての検討

【1】~【6】においては、週刊文春が元データ等の提供先とされている。また、【7】【9】においては、A(立花)氏が、【8】【10】においては、B(丸山)氏がそれぞれ元データ等の提供先とされている。

前記のとおり、各ネット情報について、元データ等の漏えいはいずれもその漏えい時点において、現に県職員の地位を有する者によって行われた可能性が極めて高いものと考えられる。そして、その場合、各ネット情報はいずれも役務提供先、行政機関等への提供ではないことから、3号通報先への提供に該当するかが問題となる。

週刊文春は報道機関であり、一般的には3号通報にいう「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に該当しうるといえる。

また、A(立花)氏は、【7】【9】に関し、「パソコンの中身のデータ」について、当初、情報提供者が国会議員のG(斉藤)氏*45に情報を提供し、その後、同議員がA(立花)氏を指名したことから、情報提供者がA(立花)氏の元に情報を持参したと説明している*46。一方、B(丸山)氏は、【8】【10】について、同氏の公用パソコンに関する解説動画が的確であったため、動画を視聴した情報提供者がA(立花)氏を通じて接触してきて、情報の提供を受けたと述べており*47、A(立花)氏、B(丸山)氏、いずれに対する情報提供についても、一応この要件を満たすようにも思える。

*45 NHKから国民を守る党所属の参議院議員

*46 令和7年1月9日A(立花)氏YouTube動画「Aが公用パソコンを公開したことで兵庫県知事から呼び出しを受けそうな事について!」

*47 令和6年12月2日B(丸山)氏YouTube動画「12/2 公用PCの調査が必要!内容リークした提供者の方と実際に接触した件」

もっとも、前記のとおり、3号通報においては、通報対象事実の存在を前提とし、その発生・被害の拡大を防止するために必要か否かという実質的かつ個別的な判断が必要となる。

そして、前記のとおり、各ネット情報(及びそれと同一性が肯定される元データ等)については、いずれも対象法律(の罰則規定)の抵触の事実がうかがわれず、④法定の内容に係る通報であることという要件(通報対象事実要件)を欠くものと考えられる。

したがって、【1】~【10】については、 3号通報先に対する通報であるとは評価できない。

8 ⑦通報であること(通報性要件)

(1) 前提

公益通報保護法は、公益通報の要件と して 「通報」がなされることを要求している 。

公益のために行う行為は、 情報の裏付けのための資料の収集行為、物理的に被害発生を防止する行為等、様々な態様のものがあるところ、公益通報者保護法では 「通報」すなわち、具体的な事実を摘示して一定の事実を他人に伝えること(情報を共有すること)が公益通報となることを明確にしている*48。

*48 『解説』127頁

この 「通報」は広く解されており、通報対象事実について是正を求める意思表示は必要ではなく、単に事実を伝えるだけで足りる*49。 また、(この通報の要件においては)伝える目的や場面も限定されておらず、通報者の顕名・匿名も問わない。

*49 『解説』128頁

その一方で、「通報」であるためには具体的な事実の摘示が必要であることから、具体的な事実を伝えずに抽象的な相談をするに過ぎない場合には 「通報」性が否定される*50。

*50 『解説』128頁。なお、本調査では問題とならないが、通報内容を裏付けるための資料の収集行為は、事実を他人に伝えることを超える行為であり、「通報」に当たらないとされている。『解説』129頁。

(2)各ネット情報についての検討

前記のとおり、各ネット情報(【1】~【10】)のいずれについても、情報提供の際の提供者と受領者との具体的なやりとりの内容は不明ながら、元データ等の提供に際し、情報提供者から情報の受け手(週刊文春、A(立花)氏、B(丸山)氏)に対して、元データ等の作成やその背景、内容、趣旨について一定の事実の摘示があったものと考えられる。

【1】~【10】のいずれについても、⑦通報であることとの要件については充足するものと思料される。

9 公益通報該当性についての小括

以上に検討したとおり、【1】~【10】のいずれについても、④法定の内容に係る通報であること、また⑥法定の通報先への通報であることの要件を欠くため、いずれも公益通報者保護法において不利益な取扱いが禁止される公益通報には該当しないものと考える。

第5 結語

以上の次第により、頭害記載のとおり報告するものである。以上

本件要綱別表兼資料一覧

| 番号 | 年月日 | 媒体 | 内容 | 県保有情報 | ネット情報 |

|---|---|---|---|---|---|

| 【1】 | 令和6年8月23日 | 週刊文春電子版 | 3月25日の片山元副知事による元西播磨県民局長事情聴取の音声データ | 資料1 | 資料1 |

| 【2】 | 令和6年8月28日 | 3月25日の調査実施手順書 (3班体制)の内容 | 資料2 | 資料3 | |

| 【3】 | 令和6年8月30日 | 2月12日付け及び同月13日付け 県職員(1名)の転出先候補資料 | 資料4 | 資料5 | |

| 【4】 | 令和6年9月1日 | ①3月26日付け西播磨県民局長処遇と今後の調査方針案 ②3月27日の記者レク結果、知事定例記者会見想定QA及び斎藤知事が自ら作成したメモ | ①資料6の1 ②資料6の2~4 | 資料7 | |

| 【5】 | 令和6年9月2日 | ①3月27日の西播磨県民局長辞令交付時の音声データ並びに当時の様子及び発言に関するメモ ②3月28日の元西播磨県民局長が職員局長に送ったメール(写真) ③3月27日のさわやか提案箱投書 | ①資料1、資料8の1 ②資料8の2 ③資料8の3 | 資料9 | |

| 【6】 | 令和6年9月4日 | 4月2日付けアイアン経緯報告書 | 資料10 | 資料11 | |

| 【7】 | 令和6年11月29日 | A氏のYouTube | 元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの) | 資料12の1~3 | 資料13 |

| 【8】 | 令和6年11月30日 | B氏のYouTube | 元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの) | 資料12の1~3 資料14の1~7 | 資料15 |

| 【9】 | 令和6年12月1日 | A氏のX | 元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイル名の内容が表示されたもの) | 資料14の5 資料16の1~2 | 資料13 |

| 【10】 | 令和6年12月11日 | B氏のYouTube | 元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイル名及びフォルダ名並びにファイルのプロパティが表示されたもの) | 資料14の1 資料17 | 資料15 |

※本件要綱別表を改変し、各情報の番号、県保有清報及びネット情報の資料番号を記載した。

※資料については、有料記事、特定の個人及び法人に関する情報、人事管理に係る事務の情報、情報セキュリティ対策に係る事務の情報を含むことから、添付を見合わせることとした。

第2段階調査報告書(公表版)

県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する

第三者調査委員会

委員長 弁護士 工藤涼二

委員 弁護士 中村真

委員 弁護士 李延壮

補助委員 弁護士 辻のぼる

はじめに

インターネットでの動画配信及びSNS並びに報道において、兵庫県(以下「県」という。)が保有していたと思われる情報であって外部へ漏えいした可能性が指摘されるもの(以下「ネット情報」という。)が複数存在するとともに、動画配信者が、ネット情報の外部への持出は公益通報者保護法(平成16年法律第122号)において不利益な取扱が禁止される公益通報に該当するとの主張を行っていること(以下「本件事案」という。)から、兵庫県及びその組織・職員から独立した中立・公正な弁護士及び委員長によって選任された1名の補助委員から構成される当委員会は、令和7年1月7日、兵庫県より依頼を受け、「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者による調査実施要綱」(以下「本件要綱」という。)に基づき、本件要綱別表に揚げるネット情報に関して、調査にあたってきた。

第1段階調査報告書のとおり、本件要綱第2条1項1号に定める「第1段階調査」のアについては情報の同一性が認められ、同イについては公益通報に該当するとは認められなかったことから、当委員会は、同条2項に従い、同条1項2号の「第2段階調査」にあたることとなった。

本調査報告書は、同号の、

ア ネット情報の外部への漏えいが、県職員によるものであるか、又は外部の者によるものであるかの調査、

イ ネット情報の外部への漏えいの原因、背景及び方法並びに県における情報管理の現状等の調査について、その調査結果をまとめたものである。

目次

(本調査報告書の目次であり、公表版のものではない。)

- 調査の結論……5頁

- 結論に至る理由……6頁

- 第1県庁のネットワーク・PC端末の概要……6頁

- 第2調査対象について……7頁

- 第3調査方法について……9頁

- 第4各データファイルの調査結果……10頁

- 1 令和6年8月23日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の片山元副知事による元西播磨県民局長事情聴取の音声データ 10

- 2 令和6年8月23日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の調査実施手順書(3班体制)の内容 13

- 3 令和6年8月30日付け週刊文春電子版で報道された同年2月12日付け及び同月13日付け県職員(1名)の転出先候補資料 15

- 4 令和6年9月1日付け週刊文春電子版で報道された文書①令和6年3月26日付け元西播磨県民局長処遇と今後の調査方針案、②(ア)同月27日の記者レク結果、(イ)知事定例記者会見想定QA、(ウ)齋藤知事が自ら作成したメモ 16

- 5 令和6年9月2日付け週刊文春電子版で報道された①3月27日の元西播磨県民局長辞令交付時の音声データ並びに当時の様子及び発言に関するメモ、②3月28日の元西播磨県民局長が職員局長に送ったメール(写真)、③3月27日のさわやか提案箱投書 23

- 6 令和6年9月4日付け週刊文春電子版で報道された令和6年4月2日付けアイアン経緯報告書 29

- 7 令和6年11月30日A氏のYouTube及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの) 31

- 8 令和6年11月30日B氏のYouTube及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの) 36

- 9 令和6年12月1日A氏のXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイルの内容が表示されたもの) 36

- 10 令和6年12月11日B氏のYouTubeに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイル名及びフォルダ名並びにファイルのプロパティが表示されたもの) 39

- 11 補足 39

- 第5 問題点の整理と改善策……40頁

- 1 問題点 40

- 2 改善策 40

- 第6 本報告書の公表方法及び時期について……41頁

調査の結論

1 ネット情報の外部への漏えいが、県職員によるものであるか、又は外部の者によるものであるか。

県人事課の情報管理にかかるセキュリティシステム上及び同システムの運用上、いくつかの重大な脆弱性があり、漏えい者、漏えい経路ともに複数の可能性が存在することが判明したことから、現時点では究明には至らなかった。

2 ネット情報の外部への漏えいの原因、背景及び方法並びに県における情報管理の現状等の調査

セキュリティシステム運用上の脆弱性に加えて、USBメモリの利用方法等に初歩的な誤りが見受けられ、これが外部漏えいの原因ないし背景となっている。

これらは、一定のセキュリティシステムを構築したことでセキュリティ対策が万全であるという慢心により起こったものと推測されるところ、早急に適正かつ有効な改善策を講じるとともに職員の一層の意識改草が必要である。

結論に至る理由

第1 県庁のネットワーク・PC端末の概要

1 県庁のネットワークは、インターネットからの接続をファイアウォール及びプロキシサーバによって保護された構成となっており、外部からの不正アクセスを遮断し、内部ネットワークのセキュリティを確保している。ファイアウォール及びプロキシサーバを経由し、各部署で使用される公用PCなどが接続されている。

2 職員のメールは、プロキシサーバを経由する際に、ログが取得され、履歴が残るようになっており、職員が公用PC上でメールを削除しても、ログは削除されないようになっている。また、プロキシサーバには、あるフィルタリングアプリが導入されており、外部のWEBメールを使用できない設定にしているほか、外部にファイルをアップロードする際には、上長の許可が必要となっている。

3 公用PCの大部分を占める端末はセキュリティ強化等を目的としたソフトウェアによる監視がなされ、損作の履歴がそこに残るようになっている。

4 人事課では、人事課で共有するデータファイルを、特定のファイルサーバに保存している。本件に関するデータファイルは、同ファイルサーバ内の【副課長のフォルダ】以下のフォルダ及びもう一つのフォルダ(フォルダ名省略)に保存されていた。また、年度替わりの時期に、同ファイルサーバ内の【処分関係】以下のフォルダにコピーされている。さらに、本件に関するデータは、アクセス権限を細かく設定するために、ある時期に、別のファイルサーバ内の【テスト】以下のフォルダに移動されている。

※以下の報告については、現時点で公表するのは相当ではないので割愛する。

第2 調査対象について

第一段階調査において、ネット情報と県保有情報の同一性が認められており、ネット情報の外部への漏えいの調査は、下記の県保有情報のデータ(一部は未特定)の漏えいの調査である。

記

1 令和6年8月23日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の片山元副知事による元西播磨県民局長事情聴取の音声データ

- ファイル名:「240325事情聴取①(省略).mp3」

2 令和6年8月28日付け週刊文春電子版で報道された令和6年3月25日の調査実施手順書(3班体制)の内容

- ファイル名:「240325調査実施手順(3班体制).docx」

3 令和6年8月30日付け週刊文春電子版で報道された令和6年2月12日付け及び同月13日付けある職員の転出先候補資料

- ファイル名:「240212転出先候補.docx」「240213転出先候補.docx」

4 令和6年9月1日付け週刊文春電子版で報道された①令和6年3月26日付け元西播磨県民局長処遇と今後の調査方針案、②(ア)同月27日の記者レク結果、(イ)知事定例記者会見想定QA、(ウ)齋藤知事が自ら作成したメモ

- ①ファイル名:「240326今後の調査方針.docx」

- ②(ア)ファイル名:「240327事前の記者レク結果.docx」

(イ)ファイル名:「240327知事会見:想定QA(西播磨県民局長交代).docx」

(ウ)ファイル名:「240327知事会見:知事コメント(事前に知事作成).pdf」

5 令和6年9月2日付け週刊文春電子版で報道された①3月27日の元西播磨県民局長辞令交付時の音声データ並びに当時の様子及び発言に関するメモ、②3月28日の元西播磨県民局長が職員局長に送ったメール(写真)、③3月27日のさわやか提案箱投書

- ①ファイル名:「240327辞令交付(省略).MP3」「240327辞令交付(省略).docx」

- ②ファイル名:「240328メール(省略).jpg」

- ③ファイル名:「240327(21時54分)さわやか提案箱-不明様-.pdf」

6 令和6年9月4日付け週刊文春電子版で報道された令和6年4月2日付けアイアン経緯報告書

- ファイル名:「240402 省略:調査結果.docx」

7 令和6年11月29日A(立花)氏のYouTube及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの)

- ファイル名:未特定

8 令和6年11月30日B(丸山)氏のYouTube及びXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(フォルダ名及びファイル名が表示されたもの)

- ファイル名:未特定

9 令和6年12月1日A(立花)氏のXに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイルの内容が表示されたもの)

- ファイル名:「201122715180000.jpg」

10 令和6年12月11日B(丸山)氏のYouTubeに投稿された元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報(ファイル名及びフォルダ名並びにファイルのプロパティが表示されたもの)

- ファイル名:未特定

第3 調査方法について

1 すでに述べたとおり、県においては、公用PCの監視のためのソフトウェアを導入しており、公用PCのうちの多くのPCにおけるファイル操作の履歴が保存される仕組みになっている。そこで、当委員会としては、上記3の調査対象のデータファイルのうち、ファイル名が特定しているものについては、ファイル名をもとに、USBメモリなどの履歴、人事課共有フォルダへのアクセス、並びに、データにアクセス可能であった人事課職員、片山元副知事、C氏、D氏、及び、元西播磨県民局長の公用PCにおける操作の履歴を調査する*1とともに、これらの者のメールの履歴を調査することとした。

*1 調査対象者を47名、調査対象期間を令和6年3月25日から同年11月29日までとしたが、一人当たりのログが、1行54列の数十万行から130万行程度と膨大であったことから完全目視ではなく、キーワード検索を行ったうえで関連部分を目視で詳細に確認する方法をとっている。

2(1) もっとも、上記3の調査対象のデータファイルのうち、文書データ(ファイル拡張子がdocx及びpdfのもの)については、印刷物がコピーされて漏えいした可能性及び上記ソフトウェアの監視の及ばない方法で取得した可能性があり、これらの方法については、上記の調査方法では確認できないことから、これらの方法による情報漏えいの可能性を指摘するにとどめる。

(2) また、上記3の調査対象のデータファイルのうち、音声データについては、マイク端子から別のレコーダーに録音した可能性があり、この方法については、上記の調査方法では確認できないことから、この方法による情報漏えいの可能性を指摘するにとどめる。

(3) さらに、上記3の調査対象のうちの(7)から(10)までの元西播磨県民局長の公用PC内の私的情報については、上記ソフトウェアの監視の及ばない方法で取得した可能性があるが、この方法については、上記の調査方法では確認できないことから、この方法による情報漏洩の可能性を指摘するにとどめる。

(4) これらに加えて、現時点では、上記ソフトウェアの監視がないPCを利用した方法による情報漏洩の可能性を指摘するにとどめる。

(5) 以上のほかにも、データ全般において、USBメモリから公用PCにデータをコピーした後もUSBメモリにデータが残ったままの場合があり、録音データについては、USBメモリだけでなく、ICレコーダーにもデータが残ったままの場合があることが判明していることから、これらが私的なPCに接続されて情報漏えいした場合もログが残らないため、この方法による情報漏洩の可能性を指摘するにとどめる。

3 以上のとおり、本件調査方法では確認できない様々な情報漏えいの可能性が存在することが判明したが、次に記載のとおり、調査を進めたので、調査結果を説明する。

第4 各データファイルの調査結果

前項に記載した調査を行った結果について、県においてシステム上の対処が十分にできていない現時点においてその詳細を公表することは相当ではないと思われるので、差し控える。

第5 問題点の整理と改善策

1 問題点

以上で述べてきた情報セキュリティ上の間題点についても、県においてシステム上の対処が十分にできていない現時点においてその詳細を公表することは相当ではないと思われるので、差し控える。

2 改善策

上記の間題点についての改善策についても、県においてシステム上の対処が十分にできていない現時点においてその詳細を公表することは相当ではないと思われるので、差し控える。

第6 本報告書の公表方法及び時期について

1 以上で述べた県庁ネットワークの情報セキュリティ上の問題点と改善策については、情報漏えいの原因を公表することにより、当該脆弱性を利用したさらなる情報漏えいを誘発する危険性があり、また、改善策には限界があり、必ずしも完全なものではないことから、改善策を明らかにすることにより、改善策の脆弱性を研究される危険性があることから、本報告書の公表方法、及び、時期については、慎重に検討する必要がある。

2 そこで、下記のように2段階で報告書を公表することを提案する。

記

- 第1段階:改善策の実施前は、脆弱性や改善策は伏せた限定的な公開を行う。

※今回の公表は、この段階として行われたものである。

- 第2段階:改善策の実施完了後は、脆弱性や改善策を抽象化したうえで公開を行う。

3 なお、改善策を実施したとしても、完全に安全になるわけではなく、「継続的にセキュリティ対策を強化していく」という姿勢が重要である。

本件においては、セキュリティ上の初歩的な誤りが見受けられるが、これらは、上記ソフトウェアの導入など、一定のセキュリティシステムを構築したことでセキュリティ対策が万全であるという慢心により起こったものと推測できる。

したがって、上記の改善策の実施が完了した後も、定期的な点検、及び、さらなるセキュリティ強化の検討が必要である。

以上

※資料については、セキュリティ上の観点から添付を見合わせる。